E l enfoque holístico de “Diseño para el decrecimiento: ecosistemas de packaging eficientes y circulares” se considera desde una perspectiva pasada, presente y futura de forma transversal. Toda actividad humana genera un impacto sobre los ecosistemas y las personas, por lo tanto existe cierta responsabilidad compartida por todos. Siendo el ser humano el origen del problema, tendrá que ser también la solución

l enfoque holístico de “Diseño para el decrecimiento: ecosistemas de packaging eficientes y circulares” se considera desde una perspectiva pasada, presente y futura de forma transversal. Toda actividad humana genera un impacto sobre los ecosistemas y las personas, por lo tanto existe cierta responsabilidad compartida por todos. Siendo el ser humano el origen del problema, tendrá que ser también la solución

al mismo.

Deberíamos interiorizar el significado de las palabras límite y crecimiento, entendiendo que la primera condiciona irremediablemente a la segunda. El olivar y, por ende, el aceite de oliva, cuentan con el privilegio de formar parte de uno de los sectores más sostenibles del planeta. El primero retiene CO2 y tiene una huella hídrica y ambiental baja. Además, acoge una biodiversidad de ecosistemas de gran importancia. En cuanto al aceite de oliva, cabe destacar que posee numerosas propiedades saludables y, a nivel gastronómico, supone un alimento extraordinario que genera experiencias memorables. Por ello, es necesario actuar en consecuencia y alinearnos en esta cadena de valor a la hora de diseñar los ecosistemas de packaging del aceite con la finalidad de minimizar sus impactos, considerando que hasta el 80% de éstos se definen en la fase de diseño.

El Factor 4

En la década de 1970, el Club de Roma, un laboratorio de ideas formado por un grupo de científicos, economistas e industriales, lanzó un reto a la comunidad internacional con la siguiente consigna: conseguir lo que se conoce como el “Factor 4”, es decir, que la humanidad pudiese duplicar su bienestar creciendo el doble pero utilizando la mitad de recursos, mediante estrategias de eficiencia científica, tecnológica e industrial. En la naturaleza ya se da este factor, fruto de millones de años de evolución, consiguiendo perfeccionar los procesos de diseño, materiales, estructuras y formas y obteniendo resultados excepcionales en todos sus entornos, algo que siempre ha aprovechado el ser humano en beneficio propio.

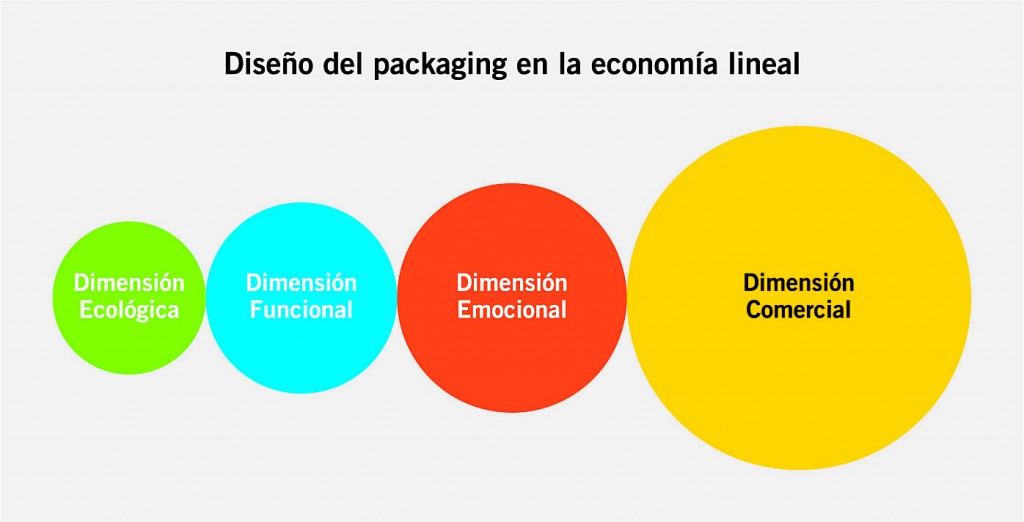

Desde esta perspectiva, el consumo de recursos por parte del ser humano desde la Revolución Industrial ha crecido exponencialmente. Su desarrollo se ha basado en una economía lineal -”extraer, fabricar, consumir y tirar”- con el consiguiente impacto de generar ingentes cantidades de residuos al no contemplar el diseño desde la visión de la naturaleza y la economía circular.

Los límites del crecimiento

El Club de Roma encargó al MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) que investigase hasta dónde se podía crecer sin poner en riesgo al planeta. El centro elaboró un informe denominado “Los límites del crecimiento”, donde se analizaba el límite de carga del planeta. Este texto se basaba en el programa World3 creado por los propios autores del trabajo, que simulaba informáticamente las condiciones de crecimiento en los próximos 100 años según las fuentes de información disponibles en aquel momento. Llegaron a una conclusión clara: en un planeta con recursos limitados, las dinámicas de crecimiento exponencial no son sostenibles.

La era del Antropoceno

El término Antropoceno, acuñado por el biólogo estadounidense Eugene F. Stoermer, fue popularizado a principios del año 2000 por el químico holandés Paul Crutzen, Premio Nobel de Química en 1995. Este concepto explica el impacto que tiene la actividad humana sobre el clima y el planeta y los daños irreversibles que se ciernen sobre él. El vocablo define una nueva era geológica que arranca en el año 1784, dando paso a la Revolución Industrial basada en una mentalidad económica consumista de crecimiento exponencial en la que se comienzan a utilizar las energías fósiles para su industrialización, desarrollo y progreso.

Desde ese periodo hasta la actualidad, el ser humano ha ido dejando una huella ecológica cada vez más profunda y, probablemente, irreversible. Si no cambiamos la actitud y el rumbo de la economía lineal a la circular y a una forma de consumo responsable, el planeta colapsará, ya que crecimiento y sostenibilidad son incompatibles.

Hay numerosas evidencias que inducen a pensar que el decrecimiento puede ser una de las vías que consigan frenar el deterioro planetario, como consecuencia de una mentalidad extractiva e ilimitada de recursos naturales. El Pacto Verde Europeo reconoce que el 40% del plástico y el 50% del papel empleados en Europa se destinan a fabricar envases, lo que nos lleva claramente a pensar que debemos cuestionarnos y rediseñar el mundo del packaging.

Economía del deseo

El ser humano se mueve motivado por necesidades y, cada vez más, por deseos emocionales. A medida que tiene cubiertas las necesidades básicas, aspira a buscar formas de realización que le llevan a ascender en la pirámide de Maslow. Esto nos encamina a enfocar el desarrollo y el consumo de productos desde una perspectiva donde adquiere más importancia el continente que el contenido.

Con una globalización de la economía y una competencia feroz en el mercado, las marcas tienen que cambiar las reglas del juego para satisfacer deseos en vez de necesidades, condicionados por las nuevas tendencias de consumo y presionados por las cuentas de resultados. ¿Un envase de 5 l. es menos glamouroso que un envase de 0,5 l.? ¿Son ambos igual de sostenibles? Este enfoque nos ha inducido a consumir envases más pequeños, percibiéndolos como más seductores, incitándonos a un hiperconsumo de materiales y recursos para satisfacer nuestros deseos a costa de ser menos sostenibles.

En los últimos años se ha establecido un mayor uso de envases pequeños. Además, se empiezan a manifestar tendencias encaminadas hacia nuevas formas de consumo más responsable. Esto implica diseñar sistemas de envases más eficientes, circulares y de mayor formato. Si se realizaran las métricas del impacto ambiental que tienen los formatos pequeños respecto a los grandes, cambiaría la visión romántica que se tiene actualmente de los envases pequeños. Si los consumidores demandan un packaging más sostenible, las marcas deberán adaptarse al cambio para sobrevivir, ya que el poder de decisión está en manos de los consumidores.

Obsolescencia programada

El packaging probablemente sea uno de los mejores exponentes de la obsolescencia programada, un término que se utiliza para designar los productos que se diseñan para un periodo de tiempo determinado, quedando desfasados anticipadamente por encontrarse fuera de una tendencia, moda o corriente estética, pese a ser envases que funcionan perfectamente a nivel de usabilidad, protección y conservación.

Las marcas comerciales desarrollan estrategias que inducen a un consumo constante de productos. En este escenario, el packaging juega un papel fundamental como activador de deseos, aun cuando los productos son los mismos. Sin embargo, la imagen del envase se renueva con la finalidad de ganar cuota de mercado. Deberíamos, por ello, reflexionar acerca de si los cambios son convenientes y necesarios porque se realizan mejoras sustanciales en el packaging o, por el contrario, se trata de un mero maquillaje. En algunos casos, estos cambios no han aportado mejoras, sino todo lo contrario.

Con la caducidad programada, la renovación de millones de envases genera un problema descomunal. La gestión de tal volumen genera un gran impacto ambiental en el proceso de reciclado. Asimismo, se produce una disfunción entre lo que se fabrica y lo que se recicla, dejando fuera de la cadena de reciclado un porcentaje importante de algunos materiales. Esto se manifiesta, en parte, por una mala praxis de diseño, no enfocado a la circularidad.

Greenwashing

Conocemos el greenwashing como la verdad oculta, el decir o aparentar lo que no es, el ecoblanqueo de marcas que comunican a través del packaging aspectos o características que no tiene en realidad el envase, sus materiales o procesos, empleando términos como sostenible, ecológico, biodegradable, compostable, etc. Esta lista interminable de adjetivos que confunden al consumidor, y que muchas veces no se pueden demostrar, se utiliza constantemente a través de la narrativa como estrategia de marketing para potenciar la marca y atraer comercialmente a un segmento del mercado que demanda esos atributos.

Podemos ver ejemplos de este greenwashing en envases de productos certificados ecológicos que sus etiquetas o estuches utilizan tintas metalizadas, algo antagónico al propio producto. También en estuches que utilizan monomateriales pero que están laminados con un polímero, invalidando su circularidad para fabricar uno nuevo al aplicar este segundo material.

También se da el paradigma mediante la utilización de materiales que son subproductos derivados de una actividad agrícola y que su primer fin es la obtención de alimentos, cuyas materias primas se utilizan en la fabricación de materiales de packaging. Estos materiales generan un alto impacto ambiental al tener que transportarlos desde largas distancias, transmitiendo una imagen de sostenibilidad que no es real.

Podemos afirmar que el mejor packaging es el que no existe, pero a la hora de diseñar envases, debemos hacerlo desde los términos reducir, reutilizar, rellenar, formatos grandes, monomateriales, energías renovables, proximidad, tintas sostenibles, materiales reciclados, desmaterializar y todo aquello que pueda ayudar a reducir el consumo y el impacto ambiental.

Diseño para el decrecimiento

El packaging se ha convertido en un catalizador de las estrategias de venta y comercialización de las marcas, el eje sobre el que pivota su comunicación y narrativa, porque conecta directamente con el consumidor, sin filtros. Esto ha generado un hiperdesarrollo de envases y embalajes, hasta tal punto de llegar a la sobredimensión de un sector excesivamente materializado y sobrediseñado. Se consumen cantidades ingentes de recursos y energía, generando un volumen excesivo de emisiones y residuos que no siempre se pueden reciclar. Sin embargo, a día de hoy el packaging sigue siendo necesario para almacenar, conservar, transportar y consumir los productos.

El sector del aceite de oliva no es ajeno a este fenómeno, acrecentándose en los últimos años como consecuencia de la internacionalización y la globalización de los mercados. Se ha pasado del granel al envasado atomizado y, como consecuencia, hemos generado un ecosistema descomunal de residuos, formatos, materiales, etc., de compleja gestión para el ser humano. Se atisba un problema difícil de resolver si no se buscan soluciones que aporten racionalidad al diseño, la producción y la gestión de los envases, a través de estrategias de reducción, rellenado y circularidad.

Cabe destacar que la utilización de vidrio reciclado en la fabricación de nuevos envases reduce un 53% las emisiones de CO2, logrando un ahorro de energía del 38% en su producción, según datos de Ecovidrio.

El diseño debe marcar el camino para desmaterializar este sector, un camino que pasa por el decrecimiento. Esto no implica que volvamos a épocas preindustriales, ya que algunos aspectos como la eficiencia, la calidad, la excelencia o la innovación tendrán que seguir creciendo. Sin embargo, recursos materiales como la energía, el agua o las emisiones deberán decrecer, permitiendo aportar mejoras sustanciales al planeta y el ser humano, una combinación indisociable.

Este enfoque plantea una visión fundamental, la de rediseñar el diseño de packaging basado en una economía lineal, extractiva y de sobreconsumo. ¿Son necesarios tantos tipos y formatos de envases? ¿Aportan una mejor usabilidad? ¿Reducen las emisiones? ¿Consumen menos materias primas? ¿Generan menos residuos? ¿Qué tipo de envases, formatos y materiales conservan mejor el aceite? ¿Una experiencia de marca y de producto justifica un nivel más alto de emisiones? Son preguntas que tendremos que ir resolviendo.

La economía del espacio vacío

En los últimos años se ha producido una eclosión del comercio electrónico con la compra on line de todo tipo de productos desde nuestras casas. Millones de paquetes circulan cada día por carretera, tren, barco o avión, lo que representa un alto coste ambiental que ha llegado también al sector oleícola.

Esta cultura de compra ya está implantada en todos los países desarrollados y se prevé que su crecimiento sea exponencial, por lo que debemos interiorizar esta realidad. Este arquetipo, denominado “La economía del espacio vacío”, surgió hace unos años de la investigación conjunta realizada entre DS Smith y Forbes Insights, que concluía que el espacio vacío en los diferentes tipos de embalajes y contenedores que llegan a puerto es del 24%, algo que implica importantes consecuencias medioambientales y económicas.

La citada problemática también se manifiesta en los diferentes envases de botellas y bidones. Las formas cilíndricas son menos eficientes que las cuadradas en lo que se refiere al espacio vacío, y también depende de si el envase es de cuello largo o corto, del espesor de las paredes, o de si la base es plana o cóncava. Todo ello tiene repercusiones sobre las dimensiones del embalaje, generando un volumen mayor y un consumo más elevado de cartón y de energía en su fabricación, lo que ocasiona un considerable impacto también en la logística.

Por lo tanto, debemos tener en cuenta todas estas variables a la hora de diseñar los sistemas de packaging, teniendo en cuenta que hasta el 80% de los impactos ambientales se definen en la fase de diseño de los envases y embalajes.

Geosostenibilidad

Tal y como he mencionado anteriormente, la globalización de la economía y el comercio tiene como consecuencia una mayor movilidad geográfica en la circulación de materias primas, materiales y productos a nivel de fabricación y comercialización. Una medida eficiente para hacer frente a esta problemática es que los materiales y la fabricación de los envases y embalajes tengan un enfoque local, es decir, que sean de proximidad al entorno de las empresas que los consumen, con la finalidad de reducir los impactos que generan las cadenas de suministro medias y largas en el transporte y, por consiguiente, compensar las emisiones de su comercialización.

La geosostenibilidad es, por tanto, un factor importante a tener en cuenta en el diseño, ya que la distancia geográfica juega a favor o en contra de los impactos ambientales que genera el sistema de packaging. En este contexto, el decrecimiento de la distancia es también fundamental para aumentar la eficiencia de los envases.

Conclusiones

El concepto de decrecimiento se debe considerar como una vía para solucionar los acuciantes problemas que tiene el planeta. Decrecer no implica una menor calidad de vida, sino una mayor eficiencia. En este caso hay que priorizar calidad sobre cantidad, entender y comprender el alcance y lo que significa contar con recursos finitos, o que crecimiento y la sostenibilidad son incompatibles en un contexto de dinámicas de crecimiento exponenciales.

Nos encontramos ante uno de los mayores retos que se le plantea al ser humano, la supervivencia de su propia especie y la del resto de especies. La huella que está dejando no es la de su propio pie, sino una huella cuya forma está a su vez compuesta por millones de envases abandonados por el planeta en todo tipo de ecosistemas.

Si continuamos así, el sector del packaging contribuirá de forma determinante a la contaminación del planeta. En este sentido, ¿se encaminará nuestra civilización hacia el colapso? O, por el contrario, ¿repensaremos nuestro estilo de vida para ser más eficientes, sostenibles y circulares y poder así dejar un planeta habitable a las siguientes generaciones?